昨日、岡山県倉敷市で実施した大掛かりな修理メンテナンス作業から無事帰って参りました。

さすがに1週間ぶっ通しで、それも夜の8時過ぎまで作業をしていましたので、老体の私は体がガタガタ。

まあそれでも当初計画した工事はほぼ全て完了出来ましたので、お客様には喜んで頂けたのではないかと思います。

写真は、昨日・一昨日と2日間掛けて新たに設置した屋根裏点検用のドア。幅は90cm、高さは1.2mという大きさの無垢木製ドア。こんなサイズのドアは普通ありませんから、当然オーダーメイドです。

この奥の狭くて低い空間の中に、全館空調の機器や太いダクト配管が所狭しと入っています。その空調システムの点検用に写真右の60cm角程度のドアが付いていたのですが、そんな小さな開口では人間が這って入るのがやっと。

明かり一つもありませんから、そこで作業をしたり部材を交換したりするなんてことも出来ないですし、ましてや空調機材の交換となったら、小さな点検口から出し入れすることは不可能でした。

新築した工務店さんも役に立たないドアを作った処で、将来のメンテナンスにどう備えようと考えたのか全くよく分かりません。

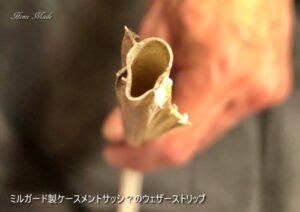

家中のマーヴィン(Marvin)のサッシや複数の室内ドアの調整メンテナンスを行うついでに、この屋根裏用の入口ドアの設置もご依頼頂きました。でも、一旦仕上がっている部分を壊しながら、ドアに合った開口や下地を作るのって、結構大変なんです。

だって、見えない処に釘やビスが打ってあったり、構造的な強度も考えながらここに合うように作っていく訳ですから、道具や知識も非常に大切となります。苦労して作りましたが、その出来は如何でしょうか?壁を壊して作ったとは思えない出来でしょ?

輸入住宅の新築やメンテナンス、コンサルやコーディネートをして欲しい、家全般のチェックやアドバイスを受けたいので、現地調査を希望するという方はお問い合わせ下さい。全国どこでもご相談を受け付けます。

窓やドアの修理・メンテナンスの概要は、リペア&メンテナンスのページをご覧下さい。尚、相談や問い合わせの前には、日々更新する記事をいくつかご覧の上適否をご判断願います。また、これらの記事が、多くの皆さんのお役に立てれば幸いです。

※ 「お知らせ」ページは、「カテゴリー」や「タグ」のキーワードをクリックすることによって、興味のある関連記事を検索頂けます。どうぞご活用下さい。古い日付の記事は、内容や価格が更新されている場合があります。尚、写真及び記事の著作権は、当社に帰属します。無断での転載・引用はご遠慮下さい。