ハード(Hurd)のサッシをお使いのお客様からサッシのトラブルについていくつかご相談を頂きました。

その一つに、外から見ると屋根の上に設置されたドーマー(鳩小屋)で、室内側から見ると玄関上の吹き抜けの明り取りとして機能するサッシ周辺から雨漏れしているとの案内を頂いたものがあります。

室内側から撮って頂いた写真を見ると、建具の木部が黒くなっているのが見えましたから、建具のペアガラス周辺からの雨漏れが発生しているという感じに見えますが、それ以外にも吹き抜けの壁(室内)のクロスや窓周りの飾り枠(ケーシング)にも損傷が見受けられました。

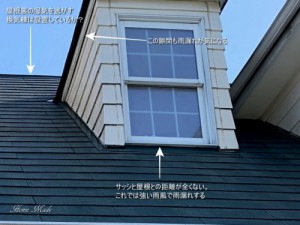

この場合、建具の雨漏れが吹き抜けの壁にも及んだのではないかと考える人もいると思いますが、私の見立ては違います。写真を見ると分かりますが、サッシの下端が屋根に接していて、そこに立ち上がりの外壁のような部分が何らありません。

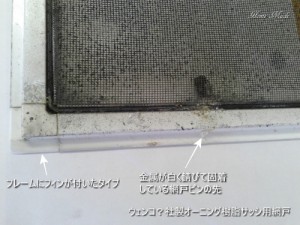

これだと台風のような強い雨風の際に、雨が屋根を吹き上がってきてしまい、窓下の部分から中に吹き込んでしまいます。通常の窓でしたら、サッシの下端にもネイルフィンが付いていて、それを構造体(外壁)にビス等で固定し、その上からブチルテープで防水処理します。

でも、この状態ではそういった処理が屋根の下地材(野地板)に行われていると考えますから、防水処理が正しく行われなかった可能性が大きいと思います。

勿論、ドーマー周辺と屋根材とのつなぎ目には、防水の為の鈑金が施工されているのですが、これもサッシ下では十分立ち上がっていない状況ですから、殆ど意味をなしていないと考えるのが普通です。(ドーマーの両サイドは、鈑金の立ち上がりを作っているとは思いますが、写真だけでは不明です)

次に気になったのは、ドーマーの屋根の鼻隠し材です。鼻隠しとは屋根の軒材のことを言うのですが、ここにも外壁との間に隙間が生じているようです。

通常の上からの雨であれば、この隙間から雨が入ることはないのでしょうが、吹き上げるような雨の場合は、ここからも雨の侵入がある可能性があります。

軒がもっと深ければ、この隙間から雨が入ることはないかも知れませんが、外壁面と軒先面がほぼ同じくらいの面に来ていますから、この納まりは防水を十分意識したものとは言い難いです。

最後は、ドーマーとは関係がない部分ですが、屋根の一番高い棟の処に棟換気が取り付けてあるかも気になる処です。換気棟の施工がされていない屋根裏遣いの部屋では、往々にして小屋裏結露の問題が発生します。

構造に係る部分では、費用的にも時間的にも完璧に直すということは難しいかも知れませんが、将来も長く暮らしたいと考えるのであれば、ここである程度の費用を掛けてでもベターな状態に戻すことを考えなければいけないように思います。

輸入住宅の新築やメンテナンス、コンサルやコーディネートをして欲しい、家全般のチェックやアドバイスを受けたいので、現地調査を希望するという方はお問い合わせ下さい。全国どこでもご相談を受け付けます。

窓やドアの修理・メンテナンスの概要は、リペア&メンテナンスのページをご覧下さい。尚、相談や問い合わせの前には、日々更新する記事をいくつかご覧の上適否をご判断願います。また、これらの記事が、多くの皆さんのお役に立てれば幸いです。

※ 「お知らせ」ページは、「カテゴリー」や「タグ」のキーワードをクリックすることによって、興味のある関連記事を検索頂けます。どうぞご活用下さい。古い日付の記事は、内容や価格が更新されている場合があります。尚、写真及び記事の著作権は、当社に帰属します。無断での転載・引用はご遠慮下さい。