以前建具の木部の腐れがあったと記事に書かせて頂いた20年前のハード(Hurd)社製ダブルハング・サッシ。

その窓を外から見た写真がこちらですが、どちらも何事もなくきれいな状態に見えますよね。

でも、実際は上窓と下窓とが重なり合う場所などで腐食が進んで、ロックも出来ないような状況に陥ってしまいます。こういったケースでは、ハードの窓は建具を新しくするしか方法がありませんが、現在製造されている建具と若干形状が異なってきます。

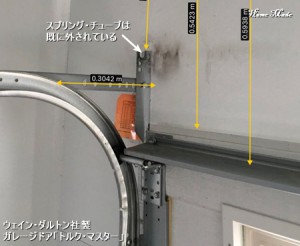

そういう場合、普通のサッシ・メーカーであれば、窓の周囲の外壁や内壁を一部撤去して窓枠を含めた窓全体を交換することとなりますが、ハードのダブルハングは窓枠をそのままにして、枠に付属しているジャム・ライナーを新しい建具に対応するタイプに交換します。

そう、ジャム・ライナーの厚みを調整して、防水性もよくなった新しい建具に交換出来るのですから、交換費用もある程度に抑えることが出来るし、工事も大掛かりにならずに済みます。勿論、外からの見た目も以前のままになりますから、交換したということは外の誰にも分かりません。

でも、このアップグレード(リプレースメント)・キットがアメリカから入荷するまでは3~4ヶ月程度掛かりますから、同じような問題を抱えている皆さんは、セキュリティ対策を考えて早めに交換の手配をして欲しいものですね。

尚、サッシ枠の決められた場所の寸法が合えば、他社のダブルハングでもこのキットで建具の交換・修理が可能となります。アルミクラッドの輸入窓メーカーが廃業したり、メーカーが分からなくて交換用の建具を調達出来ないという方は、修理出来るかも知れませんよ。

<関連記事>: 下枠が腐ったダブルハングの建具 (2016年12月9日)

<関連記事>: 窓枠をそのままに、新しいサッシュに交換します (2017年5月17日)

輸入住宅の新築やメンテナンス、コンサルやコーディネートをして欲しい、私と話をしたいという方は、お問い合わせ下さい。全国どこでもご相談を受け付けます。

窓やドアの修理・メンテナンスの概要は、リペア&メンテナンスのページをご覧下さい。尚、相談や問い合わせの前には、日々更新する記事をいくつかご覧の上適否をご判断願います。

※ この「お知らせ」ページは、「カテゴリー」や「タグ」のキーワードをクリックすることによって、興味のある関連記事を検索頂けます。どうぞご活用下さい。尚、写真及び記事の著作権は、当社に帰属します。無断での転載・引用はご遠慮下さい。