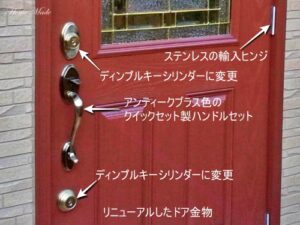

昨日、天白区のお客様の玄関ドアの金物交換をしたという記事を書かせて頂きましたが、その中でドアヒンジについて少し触れましたので、実物をご紹介します。

写真が、新しくドアに付けたステンレス製の輸入ドアヒンジです。

厚みのある如何にも丈夫そうなステンレスで出来ていますが、いくつかの工夫が見受けられます。

まず目を引くのが、蝶番と蝶番との噛み合わせ部分に装着されたベアリング。ステンレスで出来ていますし、簡単なワッシャーと違って厚みもあります。

また、噛み合わせ部分にはグリスが封入されているらしく、動きはスムースでゆっくりとしていますが、重厚感・高級感が感じられます。これなら人の出入りが多い玄関ドアでも、相当長くお使い頂けると思います。

次に防犯対策として、屋外側に露出してしまう噛み合わせ部分の心棒が簡単には抜けないように、メクラネジで固定されています。

また心棒の上下にもステンレスのフタが付けられているのも、防犯に対する気遣いが感じられます。(蝶番の心棒が抜かれてしまうと、いくらドアに鍵を掛けていてもドアは簡単に外れてしまいますから危険です)

また、ヒンジを取り付けるビスもステンレスで出来ていて、四角い穴対応のドライバーでなければ外すことが出来ないのもいいですね。

私たちが取付けする輸入の金物にはいくつか種類が存在します。色や形状によって種類が変わりますから、全てが全てこうした機能を備えている訳ではありませんが、出来る限り堅牢で耐久性が高いものをお勧めしたいと思っています。

また、玄関ドアの枠に取り付けてあるウェザーストリップ(気密パッキン)も新しいものに交換しましたから、防雨・防風・断熱・遮音にも効果があると思います。

輸入住宅の新築やメンテナンス、コンサルやコーディネートをして欲しい、家全般のチェックやアドバイスを受けたいので、現地調査を希望するという方はお問い合わせ下さい。全国どこでもご相談を受け付けます。

窓やドアの修理・メンテナンスの概要は、リペア&メンテナンスのページをご覧下さい。尚、相談や問い合わせの前には、日々更新する記事をいくつかご覧の上適否をご判断願います。また、これらの記事が、多くの皆さんのお役に立てれば幸いです。

※ 「お知らせ」ページは、「カテゴリー」や「タグ」のキーワードをクリックすることによって、興味のある関連記事を検索頂けます。どうぞご活用下さい。古い日付の記事は、内容や価格が更新されている場合があります。尚、写真及び記事の著作権は、当社に帰属します。無断での転載・引用はご遠慮下さい。