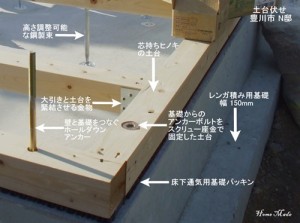

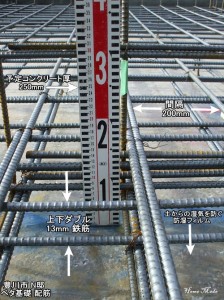

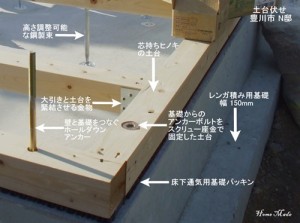

昨日は、基礎について書きましたが、今日は豊川市の輸入住宅で施工した土台伏せの模様を書かせて頂きます。

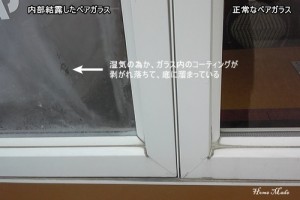

土台とは、立ち上がり基礎の上に載せる角材を言います。最近は、コンクリートの基礎の上に床下の通気を促す目的や直接土台を載せた時に起きる結露を防止する為に、基礎パッキンを間に入れる工法が取られています。こうすることで、シロアリが好むジメジメした床下環境を作らない工夫をしているのです。

基礎パッキンは、黒い樹脂製のように見えますが、その材質の殆どは石の粉(炭酸カルシウム)で出来ているので、建物荷重による圧縮変形や経年劣化が殆どないという特徴を持っています。

そして、私たちが土台に使う木は、ヒノキの芯持ち材。ヒノキは、あのいい香りの元となるヒノキチオールという物質を含んでいますから、他の樹種よりシロアリは好まないと言われています。芯とは木の堅い中心部分ですから、シロアリが比較的食べやすい柔らかな辺材よりもリスクが少し下がります。

但し、食べるものがなければ、シロアリは何でも食べるので油断は禁物。私たち ホームメイドは、こうした工夫やベタ基礎などにして、出来るだけシロアリが侵入したがらない状況を作っているに過ぎません。

それも、環境や人体に有害な防蟻処理剤などを使用しないで、自然の素材や摂理によってシロアリの侵入を防ぎ、こうした虫とも共存していく方策を選択しています。

自然の生態系に於いては、シロアリも大切な役者の一人です。だから、建物に被害が及ばない限りは、私たちがシロアリ駆除用の防蟻処理剤を使うことはありません。これは、シックハウス・アレルギー対策としても有効だと考えています。

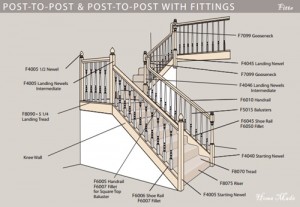

そして、基礎と土台とをつなぐアンカーボルトもスクリュー座金というものを使って固定します。これは、カッターの付いた座金とナットが一体となっていて、土台の木を必要な分だけを削りながら、土台の上端ピッタリで締め付けることが出来ます。

普通は、四角い座金が入るくらいの範囲を丸く座彫りしなければいけないし、ナットが土台に埋まるくらい深く穴を彫らなきゃいけないのです。だから、余分に大きな穴を明けることなく、アンカーボルトを留めることが可能なスクリュー座金は、優れていると言えるのです。穴を明けすぎると、断面欠損によって土台の強度が落ちてしまいますからね。

ホールダウン・アンカーは、長くて太いボルトですから、基礎と構造体である2x4工法の木造外壁とをつなぐ目的に使用します。こうすることで、基礎から土台、構造壁に至るまで緊結された状況を作り出し、耐震性能を向上させることが可能となります。

大引き(床支え)と土台とをつなぐ金物は、地震等の際に大引きが外れたり、転んだりしないように付けられます。

また、大引きを下から受ける鋼製束は、大引きが乾燥したり吸湿したりして変化した時に、束高を調整する機能を持っています。勿論、建物の垂直荷重にも十分耐えられるものであることは言うまでもありません。

最後に、基礎の外側に大きく張り出したレンガ積み外壁用の基礎。幅は150mmありますから、20mm程度の外部通気層を取って90mm厚のレンガを積んでも、40mmもの余裕があるのです。

このレンガ積み用の基礎は、鉄筋の入った建物のベタ基礎を延長して建物周囲に巡らせていますから、その分家全体の荷重が分散するばかりか、建物の揺れにも同調する環境を作り出します。

土台伏せの現場だけでもこんなにいろいろな仕事をしているんですね。まだまだ書けることはありますが、今日はここまで。こうした私たちの考えや建築に共感され、施工を希望される方は、ご相談下さい。

<関連記事>: 土台に使うならヒノキの心材を (2011年1月31日)

※ この「お知らせ」ページは、「カテゴリー」や「タグ」のキーワードをクリックすることによって、興味のある関連記事を検索頂けます。どうぞご活用下さい。尚、写真及び記事の著作権は、当社に帰属します。無断での転載・引用はご遠慮下さい。