ケースメント(ケースマスター)と呼ばれる横に開いていく輸入サッシ。

こうしたサッシには、開閉する為の金属部品がいろいろと取付けられているのですが、窓メーカーや大きさによって違うパーツが付いています。その為、私たちも一様に同じ部品を在庫する訳にもいきません。

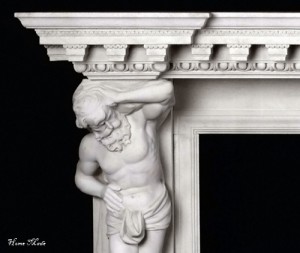

この写真に写っているのは、窓を動かす為のオペレーター・アームと窓を支える為のヒンジと呼ばれる部品です。

この輸入住宅は、19年前に新築された家ですが、建てた住宅メーカーは既に倒産していて、輸入サッシをメンテナンス出来る相談先が全くなかったという状況でした。

ですから、少し不具合があってもそのまま使い続けたのでしょう。いずれの取付けビスも少し緩んできている感じがしますし、中にはビスが既に脱落してしまっているところもあるようです。

インシュレート(Insulate)社のサッシは、樹脂製ですから、一旦ビス穴が広がってしまうとビスが緩くなって付け直すことが難しくなります。

また、こうした不具合が起こる原因は、サッシの建具(障子)が歪んだり、曲がったり、傾いたりして、サッシ枠の中にうまく納まらなくなった為に無理やり開閉しようと力を掛けたことだろうと思われます。

ですから、開閉に支障をきたしたからと言って、金具を新しくしただけでは同じトラブルが発生します。当然、このまま放置すれば、開かずの窓となるだけです。

建具の建て起こしを調整した上で、不具合のある金物を交換してあげることこそ、必要なメンテナンスと言えるのです。(最悪、新しい建具を輸入することも必要です)

でも、それが出来る専門家は、日本には非常に少ないかも知れません。多分、ご近所のサッシ屋さんやリフォーム屋さんはお手上げだと思います。

輸入住宅の新築やメンテナンス、コンサルやコーディネートをして欲しい、私と話をしたいという方は、お問い合わせ下さい。全国どこでもご相談を受け付けます。

窓やドアの修理・メンテナンスの概要は、リペア&メンテナンスのページをご覧下さい。尚、相談や問い合わせの前には、日々更新する記事をいくつかご覧の上適否をご判断願います。

※ この「お知らせ」ページは、「カテゴリー」や「タグ」のキーワードをクリックすることによって、興味のある関連記事を検索頂けます。どうぞご活用下さい。尚、写真及び記事の著作権は、当社に帰属します。無断での転載・引用はご遠慮下さい。