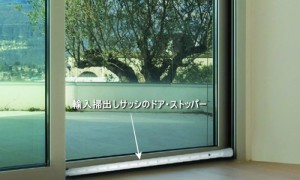

先日、小牧市の輸入住宅にお住まいのお客様から、勝手口のドアが開けられなくなったので何とかして欲しいというご相談を頂きました。

こちらのドアノブは、キーで開けられる鍵が付いたタイプですが、勝手口ドアにはよく取り付けられているものです。

ドアに吹き付け塗装をした時の養生が悪かったのか、ドアノブも白い塗装が付いていますが、錆の状況からすれば結構な年月が経っているような感じです。

さて、今回のご相談ですが、恐らく金物が錆びたか経年劣化かによって、ドアラッチの鍵爪が引っ込まなくなってしまったことが原因だと思います。

この場合、鍵爪を金ノコ等で外から切ってしまうか、ドアノブを外してラッチそのものを中から破壊するかしないと、鍵を解除することは出来ません。

こうなると、ちょっと粗い仕事に向いた道具が必要となります。

こうした鍵の解除は、以前お客様の玄関ドアでやったことがありますが、そこは勝手口のようなドアが付いておらず、誰かが家にいないと鍵が出来ない状況だったので、早く来て欲しいと懇願されました。

丁度その時、代わりとなるドアノブが在庫でありましたので、それを一時的にお使い頂き事なきを得ました。それでも二度お客様の処へ伺わなければなりませんでしたから、その分費用は余分に掛かってしまいました。

(取り敢えず、外出出来る状況になっただけで、お客様は喜んでいましたが・・・)

何れにしても、こういう状況になったのは、ドアノブの問題だけではないかも知れません。ドア自体の下がりや歪みといった取付け位置の問題で、ドアラッチが穴に引っ掛かって破損したということもよくあります。

こういった古いドアについては、ドアノブだけでなくドアやドアヒンジの状態もチェックして、正しい状態に戻してあげないと、またすぐに壊れるかも知れませんよ。

<関連記事>: 開かないドアノブを交換しました (2019年6月23日)

輸入住宅の新築やメンテナンス、コンサルやコーディネートをして欲しい、家全般のチェックやアドバイスを受けたいので、現地調査を希望するという方は、お問い合わせ下さい。全国どこでもご相談を受け付けます。

窓やドアの修理・メンテナンスの概要は、リペア&メンテナンスのページをご覧下さい。尚、相談や問い合わせの前には、日々更新する記事をいくつかご覧の上適否をご判断願います。また、これらの記事が、多くの皆さんのお役に立てれば幸いです。

※ 「お知らせ」ページは、「カテゴリー」や「タグ」のキーワードをクリックすることによって、興味のある関連記事を検索頂けます。どうぞご活用下さい。古い日付の記事は、内容や価格が更新されている場合があります。尚、写真及び記事の著作権は、当社に帰属します。無断での転載・引用はご遠慮下さい。