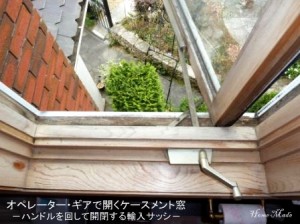

輸入住宅に使われる輸入サッシのケースメント。室内のハンドルを回すことでギアが回転。そのギアが長いアームを押し出すことで、建具(サッシ)が外に開くという構造になっている。

ケースメントの特徴は、何と言っても気密性能がいいことだろう。ダブルハングや掃出しサッシ、引き違いのグライダーと比べて、サッシ枠との密着性を高くするという構造にある。つまり、断熱性能も少しだけ高いと言える。また、全面が開く為、換気性能もいい。

ただ、その為のデメリットがあることも忘れてはいけない。枠との密着性が高いということは、建具と枠との間に雨水が一旦入り込むと、逆に水分が抜けにくくなる。

そうした場合ジクジクした状態が長く続き、アルミクラッドの木製サッシのようなタイプは、木部が黒ずんだり、腐ったりしてしまう。だから、雨後の晴れた日には、窓を開けて乾燥させることが大切となる。

でも、そこでも問題があるのです。

台風直後のようにまだ風が強く吹いている折に、ケースメントの窓を全開しておくと、建具が風に煽られる。そうすると、アームがそれに引っ張られてギアの部分に無理な力が掛かったりするのだ。

それが繰り返されると、ギアが破損したり、軸が曲がってうまくギアが噛み合わなくなったりする。そうすると、ハンドルをいくら回しても窓が開閉出来なくなるということになるから、大変だ。

だから、風の強い時には窓を大きく開けないで、ほんの少し空気が入れ替えられるようにするか、風が止むまで暫く待つことをお勧めします。

自然の摂理に沿った扱いを心掛ければ、長く愛することが出来る輸入サッシ。繊細な分、高性能で美しいですが、気難しさもありますから、ご注意下さいね。

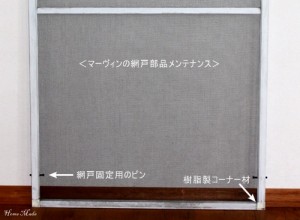

万一、これらの部品が破損したら、建てたビルダーさんに相談してみて下さい。もしそこが部品の手配をしてくれないようなら、ホームメイドにお問い合わせ下さい。

この窓のお宅は三重県津市にありますが、輸入サッシのメンテナンスが出来る人がいないということで、わざわざ私たちにご相談を頂きました。遠方のおうちの場合は、出張費等で少し余分に費用が掛かるかも知れませんが、出来るだけの対応をさせて頂きます。

窓やドアの修理・メンテナンスの概要は、リペア&メンテナンスのページをご覧下さい。

※ この「お知らせ」ページは、「カテゴリー」や「タグ」のキーワードをクリックすることによって、興味のある関連記事を検索頂けます。どうぞご活用下さい。尚、写真及び記事の著作権は、当社に帰属します。無断での転載・引用はご遠慮下さい。